こんにちは、新百合ヶ丘のパーソナルジム Be-Proudです。

年齢とともに「骨密度の低下」が気になっていませんか?

骨粗鬆症と診断された方はもちろん、予防のために何か始めたいと考えている方、あるいは家族のために情報を探している方にも、知っておきたいこの問題。

骨を強くするには運動が良い──そう言われても「なぜ効くの?」「どんな運動がいいの?」という疑問を持つ方も多いはずです。

この記事では、骨が強くなる科学的な仕組みと、骨密度アップに効果的な運動方法を長年の指導経験を持つNSCA認定パーソナルトレーナーがわかりやすくご紹介します。

自宅でも始められる方法ばかりですので、ぜひご自身やご家族の健康づくりにお役立てください。

この記事でわかること

- 運動が骨密度を高める科学的な理由

- 骨を強くする具体的な運動メニュー(衝撃系・筋トレ・バランス)

- 効果を高める栄養・休息・習慣づけのコツ

※「骨粗鬆症と診断され、安全に運動を始めたい」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください

なぜ運動で骨が強くなるのか?──知っておきたい「骨の再生メカニズム」

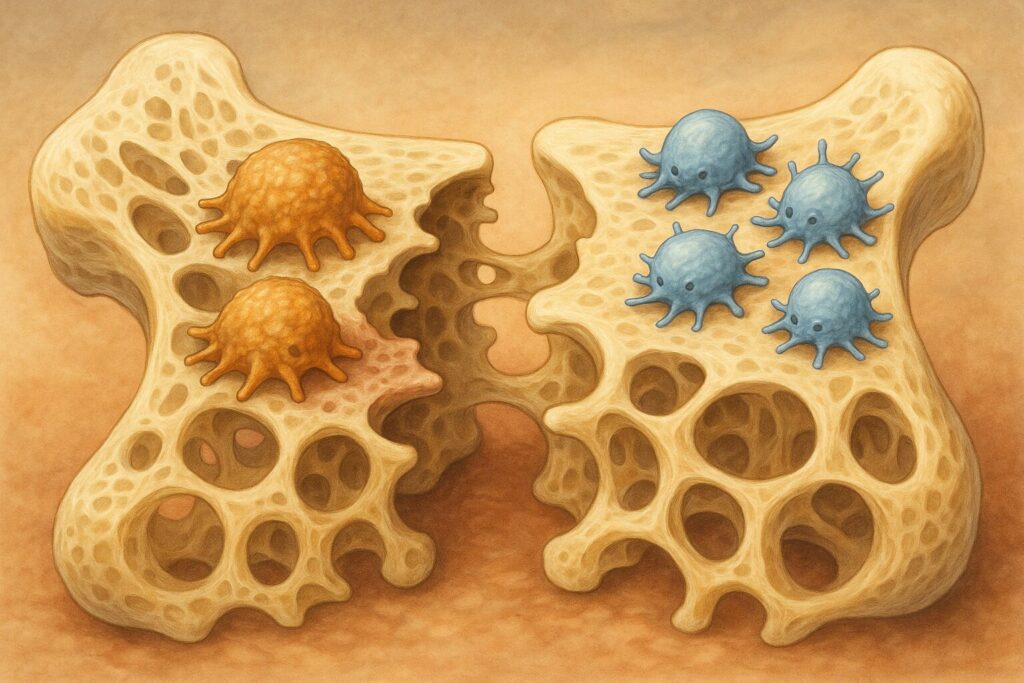

骨は“壊れて、つくられて”を繰り返している:リモデリングの真実

骨は見た目こそ硬いですが、常に「壊されて、再生される」サイクルを繰り返しています。

この仕組みは「骨リモデリング」と呼ばれ、破骨細胞が古い骨を壊し、骨芽細胞が新しい骨をつくるという連携で成り立っています。

健康な人はこのバランスが保たれていますが、加齢やホルモンの影響で「壊す>つくる」になってしまうと、骨密度が低下していきます。

このサイクルを「骨形成優位」に導くために、運動の刺激が重要となるのです。

骨が鍛えられるってどういうこと?カギは「刺激(メカニカルストレス)」

骨は刺激がなければどんどん弱くなります。

例を挙げると、NASAの宇宙飛行士は、無重力下で骨密度が著しく低下することが知られています。

運動によって筋肉が収縮すると、骨や関節に圧力や引っ張る力(=メカニカルストレス)が加わります。

この物理的刺激が骨細胞に感知され、骨芽細胞を活性化させる仕組みが働くのです。

つまり、骨は「適度な負荷」を感じることでこそ強くなるのです。

ホルモンの力も見逃せない!運動が引き出す“骨づくりスイッチ”

最近の研究では、「オステオカルシン」や「マイオカイン」といった運動によって分泌されるホルモンが、骨形成に関与することがわかっています。

筋肉と骨は相互に影響しあい、特にウェイトトレーニングや衝撃運動はこれらのホルモン分泌を促進する効果があります。

どんな運動が骨に効く?──骨密度アップに最適なトレーニング実践法

骨に“衝撃”を与える運動が効く!その理由と始め方

骨密度を効率的に高める上で、最も重要だと考えられているのが、骨に「適度な衝撃」や「重力による負荷」を与える運動です。 これは、骨の細胞が、物理的な圧力や振動を直接的に感知するからで、骨に「これ以上強くなければ壊れてしまう!」という刺激が伝わることで、骨を作る働きを持つ骨芽細胞が活性化し、新しい骨の形成が促されるのです。

【おすすめの衝撃系運動】

- ウォーキング(早歩きや坂道歩行が効果的)

- 軽いジョギング・ランニング(慣れたら徐々に)

- かかと落とし(床を軽く踏みつける動作)

- ジャンプ運動(着地を柔らかく行い、関節への負担を軽減)

なお、高齢者の方や、運動に不安がある方は、医師や専門家にご相談の上、安全に行ってください。

無理なく始めて、少しずつ慣らしていくことが継続のカギです。

筋肉を鍛えれば骨も強くなる?筋トレが骨密度に効くワケ

筋肉は骨に「腱(けん)」と呼ばれる結合組織で付着しています。筋トレによって筋肉が収縮すると、この腱を通じて骨に引っ張る力が加わります。この“引っ張る力”こそが、骨にとっての重要なメカニカルストレスとなり、骨細胞に刺激を与え、新しい骨を作る骨芽細胞の働きを活性化させるのです。

また、筋力トレーニングは、骨の形成を促す特定のホルモンの分泌を助けることもわかっています。特に成長ホルモンや筋肉由来の「マイオカイン」などが、骨の健康に良い影響を与えると考えられています。

さらに、筋力がつくことで、バランス能力や身体を支える安定性が向上します。これは、転倒しにくい身体づくりに直結し、結果的に骨粗鬆症による骨折リスクを大きく減らすことにもつながります。転倒による骨折は、骨粗鬆症の方にとって最も避けたい事態の一つです。筋トレは、骨自体を強くするだけでなく、その骨を守るための「防御力」も高めてくれるのです。

【おすすめ筋トレ】

- スクワット(膝とつま先の向きをそろえる)

- ランジ(前後のバランスに注意)

- 膝つきプッシュアップ(胸・腕の強化)

- 背筋トレーニング(うつ伏せでの上体反らしなど)

フォームが崩れると逆効果なので、最初は鏡でチェックするか、可能であれば専門家に確認してもらいましょう。

転倒が怖いならバランス力を磨け!骨折予防に効く簡単エクササイズ

どれだけ骨密度を上げても、転倒してしまえば骨折のリスクは高まります。 特に骨粗鬆症の方は、わずかな転倒でも深刻な骨折につながることが少なくありません。 そこで非常に重要になるのが、「転倒しないためのバランス能力」 を養うことです。

バランス能力とは、不安定な状況で体勢を立て直す力、そして普段の生活で姿勢を安定させる力のこと。これを高めることで、つまづきやふらつきを減らし、もし体勢を崩しても大きな転倒に繋がりにくくすることができます。

つまり、バランス運動は、骨を直接強くするだけでなく、骨を守るための「危機回避能力」を高める役割を果たすのです。日々の生活の中で意識的に「姿勢とバランス」を養うことで、骨折のリスクを総合的に減らしましょう。

【おすすめのバランストレーニング】

- 片足立ち(20〜30秒)

- 閉眼片足立ち(壁の近くで)

- 継ぎ足歩行(一本線をゆっくり歩く)

- つま先立ち・かかと立ち

バランストレーニングは周囲に物がないかをよく確認したうえで、安全に配慮しながら行いましょう。

運動だけじゃ足りない?骨づくりを加速させる“3つの習慣”とは

骨をつくる栄養はコレ!カルシウムだけじゃない食事のポイント

骨密度アップのためには、運動と同じくらい「食事」からのアプローチも欠かせません。

運動で骨に刺激を与えても、その材料が不足していては、丈夫な骨をつくることができないからです。

骨の健康に不可欠な栄養素は、カルシウムだけではありません。以下の栄養素を意識的に摂取し、運動との相乗効果を狙いましょう。

- カルシウム:骨の主成分

- 言わずと知れた骨の主要な材料です。乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、小魚(しらす、煮干し)、緑黄色野菜(小松菜、チンゲン菜)、海藻類(ひじき、わかめ) などから積極的に摂りましょう。

- ビタミンD:カルシウムの吸収を助ける

- カルシウムを腸から効率良く吸収し、骨に沈着させるために不可欠な栄養素です。鮭やさんまなどの魚類、きのこ類に多く含まれます。また、日光を浴びることでも体内で生成されるため、適度な日光浴も心がけましょう。

- ビタミンK:骨の形成を助ける

- 骨の中のタンパク質を活性化させ、カルシウムが骨に定着するのを助ける働きがあります。納豆は特に豊富な供給源で、ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜にも多く含まれます。

- タンパク質:骨の土台となる

- 骨は、カルシウムなどのミネラルだけでなく、コラーゲンなどのタンパク質を土台にして作られています。骨のしなやかさを保つためにも重要です。肉、魚、卵、大豆製品(豆腐、納豆) などからバランス良く摂りましょう。

運動しても骨が育たない?見落としがちな“睡眠と回復”の話

せっかく運動で骨に刺激を与えても、十分な「睡眠」と「回復」がなければ、その効果は半減してしまいます。 骨は、運動中に負荷を受けて強くなるだけでなく、睡眠中の休息と回復のプロセスで、実際に新しい骨が作られ、強化されるからです。

- 睡眠中の骨形成:

- 骨の再生(リモデリング)は、特に夜間の睡眠中に活発になります。

- 深い睡眠中に分泌される成長ホルモンは、骨芽細胞の働きを促進し、骨の形成を強力にサポートします。睡眠の質が低いと、このホルモンの分泌が滞り、骨形成が妨げられてしまうのです。

- また、疲労回復が不十分だと、ストレスホルモンが優位になり、骨吸収を促進してしまう可能性も指摘されています。

- 適切な「回復」の重要性:

- 運動で骨や筋肉に与えた刺激は、休息中に修復され、より強く生まれ変わります。オーバートレーニング(運動のしすぎ)は、かえって体に過度なストレスを与え、骨の健康を損なう可能性もあります。

- 運動と休息のバランスを適切に保つことが、持続的な骨密度アップには不可欠です。

今日からできる!質の高い睡眠と回復のためのヒント

- 7時間以上の睡眠を確保: 個人差はありますが、一般的に7〜8時間の睡眠が推奨されています。

- 寝る前のスマホやカフェインを制限: 脳を覚醒させる刺激を避け、スムーズな入眠を促します。

- 就寝1時間前の入浴で体温調整: 一時的に体温を上げ、その後下がることで自然な眠気を誘います。

- 寝室環境を整える: 静かで暗く、適度な温度の寝室は、質の高い睡眠に繋がります。

運動後の疲労をしっかり回復させ、質の高い睡眠を確保することで、あなたの骨は着実に強く育っていくでしょう。

💊 忙しい毎日に、体と心を整えるビタミン補給を

アルファメンマルチビタミンは、ビタミンB群やセレン、ビオチン、カルシウム、亜鉛、銅など、活力ある毎日を支える栄養素をバランスよく配合したサプリメントです。

B1やセレンが中枢エネルギーをサポートし、疲れにくくブレない体調管理を後押し。ビタミンB6やビオチンは、冴えと気持ちの維持にも関わります。

グレープシードや海藻など植物素材も配合。美容・健康・運動習慣をトータルにサポートします。

※当リンクはアフィリエイト広告を含みます。

骨は変えられる。今日から始める“骨密度アップ”の第一歩

この記事では、骨が強くなる科学的なメカニズムから、骨密度アップに効果的な運動方法、そして食事や睡眠といった生活習慣の重要性まで、多角的なアプローチをご紹介してきました。

大切なのは、「骨は刺激を与え、適切な栄養と回復をすることで、年齢に関わらず強く変えられる」という事実を知り、行動を始めることです。

骨密度を高めるための道のりは、決して一朝一夕で成し遂げられるものではありません。しかし、今回ご紹介した「適度な衝撃を与える運動」「筋力トレーニング」「バランス運動」を日々の生活に取り入れ、バランスの取れた食事と質の高い睡眠・回復を心がけることで、あなたの骨は着実に強く生まれ変わっていくはずです。